Título de la obra:

Aves rapaces: Señoras del aire y la noche

Autores:

Juan Guillermo Rivera Berrío

Código JavaScript para el libro: Joel Espinosa Longi, IMATE, UNAM.

Recursos interactivos: DescartesJS, Pollinations AI y Herramientas de IA

Fuentes: Lato y UbuntuMono

Imágenes de portada y capítulos: Nano banana (Gemini)

Red Educativa Digital Descartes

Córdoba (España)

descartes@proyectodescartes.org

https://proyectodescartes.org

Proyecto iCartesiLibri

https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/index.htm

ISBN: 978-84-10368-29-3

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons 4.0 internacional: Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual.

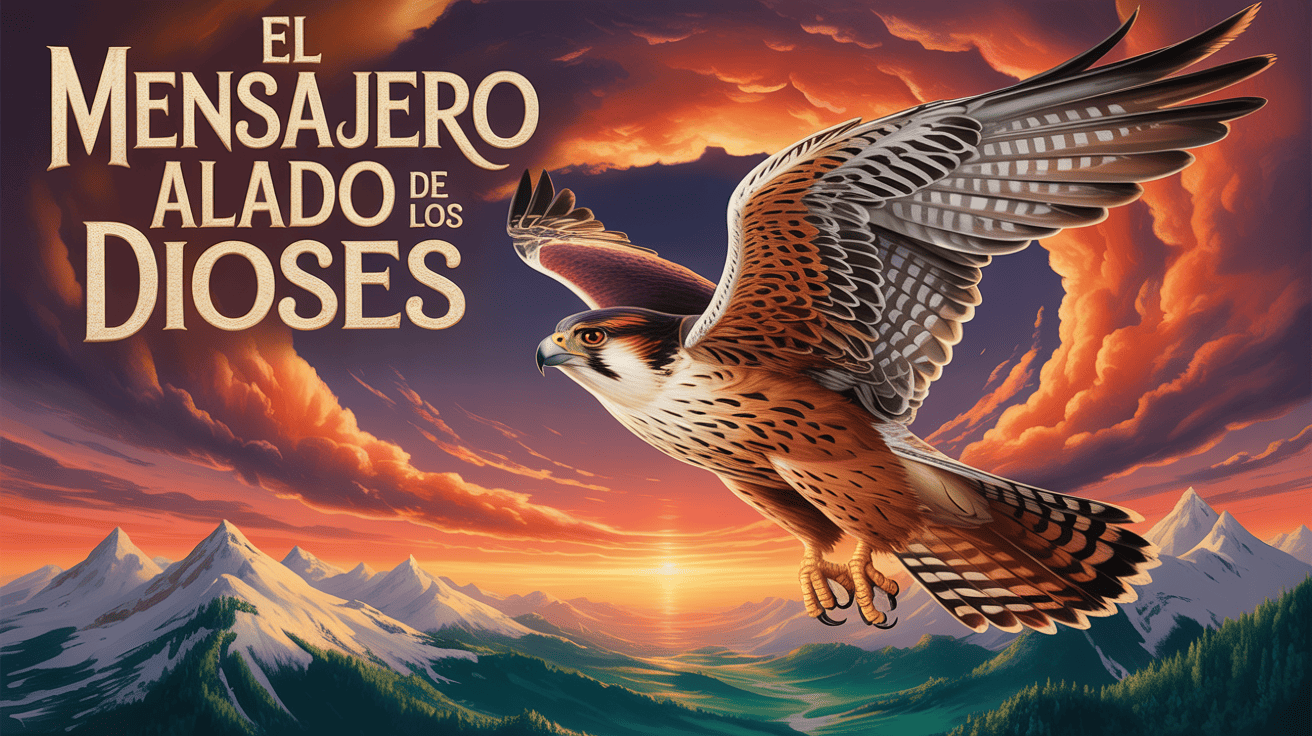

Las aves rapaces han fascinado a la humanidad desde tiempos remotos. Su vuelo majestuoso, su aguda visión y su papel esencial en los ecosistemas las han convertido en símbolos de poder, sabiduría y misterio en diversas culturas. Observarlas es adentrarse en un mundo donde la naturaleza despliega su fuerza y equilibrio con una precisión admirable.

Este libro nace con la intención de acercar al lector, de manera rigurosa pero amena, a la riqueza biológica, cultural y ecológica de estos depredadores alados. A lo largo de sus capítulos se entrelazan la historia evolutiva, la anatomía, el comportamiento y la relación de las rapaces con los seres humanos, al tiempo que se abordan los retos de su conservación en un mundo cambiante.

El carácter interactivo de esta obra, apoyado en recursos digitales, gráficos e ilustraciones, busca ampliar la experiencia de lectura y aprendizaje. Más que un simple compendio de información, este libro invita a explorar, descubrir y reflexionar sobre el lugar que ocupan las aves rapaces en la naturaleza y en nuestro imaginario colectivo.

Con ello, aspiramos a que cada página sea una ventana abierta hacia el conocimiento, la admiración y el compromiso con la protección de estas “señoras del aire y la noche”, cuya presencia sigue recordándonos la profunda interdependencia entre los seres vivos y los ecosistemas que compartimos.

En gran parte del mundo animal, pocas criaturas despiertan tanto interés como las aves rapaces. Majestuosas en vuelo, implacables en la caza y dotadas de sentidos agudos, pertenecen a un grupo fascinante de especies que integran diferentes familias, como halcones, águilas, búhos y falconiformes. ¿Qué las distingue del resto de las aves? Principalmente, su notable capacidad para la predación: han evolucionado con herramientas especializadas para capturar y consumir presas vivas, desde picos curvados y garras afiladas hasta una visión precisa capaz de detectar movimientos sutiles a grandes distancias.

El estudio de las aves rapaces revela adaptaciones biológicas complejas. Por ejemplo, sus ojos contienen densas agrupaciones de células fotorreceptoras que aumentan significativamente la percepción del entorno, y pueden ver hasta ocho veces más detalles que los humanos. También presentan variedad en el tamaño y en las estrategias de caza; el águila real puede alcanzar velocidades de hasta durante el picado, mientras que el búho aprovecha el silencio de su vuelo nocturno para sorprender a sus presas.

Más allá de la belleza y el misterio, las aves rapaces cumplen funciones ecológicas vitales, regulando poblaciones de roedores, reptiles y otras especies.

Observarlas es sumergirse en la dinámica natural de los ecosistemas y entender la delicada interacción entre predadores y el entorno que los sustenta.

Las aves rapaces, también conocidas como aves de presa, constituyen un grupo diverso que abarca distintas familias y géneros, distribuidos por todo el planeta. El término “rapaz” se refiere a su modo de alimentación: todas cazan otros animales, en su mayoría vertebrados, utilizando un pico curvo y garras afiladas. Este comportamiento depredador se ha desarrollado a lo largo de millones de años, dando lugar a una amplia gama de adaptaciones morfológicas y ecológicas.

Existen dos grandes grupos principales: las aves rapaces diurnas y las nocturnas. Las diurnas incluyen halcones, águilas y buitres, mientras que las nocturnas corresponden a los búhos y lechuzas. La clasificación científica se basa en características anatómicas, como la estructura del pico, el tamaño de las garras y la forma de las alas. Por ejemplo, los halcones (Familia Falconidae) son conocidos

por sus vuelos veloces y técnicas de caza en picado, alcanzando velocidades superiores a los . Por otro lado, las águilas (Familia Accipitridae) destacan por su fuerza y visión aguda, lo que les permite detectar presas a grandes distancias. Los búhos y lechuzas (Familia Strigidae y Tytonidae) se distinguen por su capacidad auditiva excepcional y su visión nocturna, lo que facilita la caza en ambientes de poca luz.

La clasificación taxonómica puede variar según los avances en la genética y la biología evolutiva, pero siempre busca reflejar el sorprendente abanico de estrategias y formas que permiten a estas aves ocupar roles únicos en los ecosistemas. La diversidad de aves rapaces es tal que encontramos especies desde diminutas, como el cernícalo americano, hasta gigantes como el cóndor andino cuyo rango de alas puede superar los . Esta variedad ilustra cómo la evolución ha moldeado a las rapaces para prosperar en entornos terrestres, acuáticos y urbanos, demostrando tanto su adaptabilidad como la riqueza de este grupo fascinante.

Las aves rapaces han evolucionado con una impresionante variedad de rasgos que les permiten dominar la caza. Su visión es, sin duda, uno de sus sentidos más desarrollados: algunos halcones pueden detectar presas a más de 2 kilómetros de distancia, gracias a una densidad extraordinaria de células fotorreceptoras en la retina. El pico en forma de gancho funciona como una herramienta eficiente para desgarrar carne, mientras que las garras fuertes y curvas, llamadas talones, aportan un mecanismo de captura y sujeción letal.

Si bien las adaptaciones físicas son evidentes, sus comportamientos también resaltan. Las técnicas de caza varían según la especie y el entorno; los búhos, por ejemplo, son maestros del sigilo, volando en silencio absoluto gracias a las microestructuras en sus plumas que dispersan el sonido. Los halcones peregrinos, en cambio, desarrollaron la habilidad de cazar en picado, alcanzando velocidades cercanas a . La territorialidad es otra característica clave: muchas rapaces vigilan extensos territorios, defendiendo sus fuentes

de alimento con ferocidad. Este conjunto de adaptaciones es la razón por la que las aves rapaces prosperan en ecosistemas tan diversos.

Las aves rapaces se encuentran prácticamente en todos los rincones del planeta, desde las tundras heladas y los desiertos áridos hasta las densas selvas tropicales y escarpadas cordilleras. La versatilidad en la ocupación de hábitats responde a su adaptabilidad y diversidad, lo que les permite explotar distintos nichos ecológicos. Algunas especies, como el halcón peregrino, pueden habitar áreas urbanas y aprovechar estructuras humanas para anidar, mientras otras,

La distribución geográfica de las aves rapaces está condicionada por factores como la disponibilidad de alimento, la presencia de zonas de anidamiento seguras y el clima. Especies como las lechuzas tienden a estar repartidas por regiones rurales y boscosas donde puedan encontrar abundancia de pequeños mamíferos. En América, África, Eurasia y Australia existen especies endémicas que raramente se encuentran fuera de sus regiones naturales, mientras que otras, como el milano negro, pueden ser observadas en migraciones que cubren miles de kilómetros cada año. En ciertos casos, las poblaciones están restringidas a altitudes específicas, por

ejemplo, arriba de los en los Andes o el Himalaya.

Las amenazas al hábitat, como la deforestación y la urbanización, afectan en distinta medida a las especies y a sus patrones de distribución. Por eso, la observación de aves rapaces en su medio natural puede ser un indicador de la salud de los ecosistemas. Su presencia o ausencia ayuda a entender cómo los cambios en el ambiente repercuten sobre toda la cadena alimenticia y la biodiversidad local.

Desde tiempos antiguos, las aves rapaces han capturado la imaginación humana; en muchas culturas, halcones y águilas eran símbolos de poder, libertad o visión. Esta admiración llevó a algunas civilizaciones a domesticarlas para la cetrería, una práctica que continúa hoy pero con reglas claras para proteger las poblaciones silvestres. Sin embargo, la convivencia no siempre ha sido armoniosa. Las aves rapaces suelen ser vistas como amenaza por granjeros o criadores de aves, provocando conflictos que históricamente se han traducido en persecución directa, uso de venenos y destrucción del hábitat.

En las últimas décadas, la conciencia sobre la importancia ecológica de estos animales ha crecido, impulsando esfuerzos de conservación y protección legal. Las aves rapaces ocupan la cima de la cadena alimentaria, regulando poblaciones de roedores y otras especies, lo que protege cultivos y evita desequilibrios. Numerosos proyectos han logrado recuperar especies emblemáticas como el águila imperial o el quebrantahuesos en España. La colaboración entre científicos, ONGs y autoridades ha sido fundamental, pero la presión del cambio climático, los pesticidas y la pérdida de hábitats siguen amenazando su futuro. El desafío es equilibrar las necesidades humanas con la preservación de estos majestuosos animales, cuyos hábitos y salud reflejan el estado de los ecosistemas donde habitan.

En el siguiente objeto interactivo se presentan varias tarjetas tipo flashcard, en las que se incluyen fotos de varias aves rapaces y una breve descripción; para ello, debes hacer clic sobre cada imagen.

Las aves rapaces despiertan fascinación por sus habilidades de vuelo, su aguda visión y sus técnicas de caza. Sin embargo, para comprender la complejidad de estos depredadores, es necesario explorar cómo evolucionaron desde linajes mucho más antiguos. El registro fósil revela que estas aves descienden, indirectamente, de dinosaurios terópodos, conservando rasgos que fueron refinados a lo largo de millones de años. El proceso inició hace aproximadamente 150 millones de años, cuando las primeras aves primitivas empezaron a desarrollar adaptaciones para el vuelo eficiente y la captura de presas.

Este viaje evolutivo es el resultado de presiones selectivas precisas: desarrollo de garras fuertes, picos afilados y sentidos perfeccionados. Desde los microrraptores del Jurásico hasta los halcones y búhos actuales, cada etapa implicó la aparición de nuevas características anatómicas y comportamentales, que permitieron a estos animales acceder a nichos ecológicos antes inaccesibles. El éxito reproductivo

y la supervivencia de las aves rapaces pueden modelarse matemáticamente, en términos de selección natural, por la expresión , donde es la aptitud, la tasa de supervivencia y la fecundidad. Cada generación afinó estos valores, consolidando el papel dominante de las aves rapaces en los ecosistemas terrestres modernos. Estos cambios también reflejaron modificaciones en el entorno, el clima y la competencia entre especies, temas que serán explorados a lo largo del capítulo.

Las aves rapaces, reconocidas por sus habilidades de caza y su impresionante adaptación al vuelo, tienen un linaje evolutivo que puede rastrearse hasta los dinosaurios terópodos. Estos antepasados compartían características con las aves modernas, como extremidades anteriores modificadas en alas y cuerpos cubiertos de plumas primitivas. El famoso Archaeopteryx, que vivió hace alrededor de millones de años, representa uno de los primeros puntos de transición entre los dinosaurios y las aves. A diferencia de los reptiles tradicionales, mostraba estructuras como huesos ligeros y una clavícula fusionada, permitiendo una movilidad fundamental para el vuelo.

El salto evolutivo hacia las aves rapaces implicó la especialización para la predación. Cambios morfológicos como el desarrollo de garras afiladas, picos curvos y sistemas visuales sofisticados fueron la clave. La diversificación de estas aves dependió de presiones ambientales y competencia ecológica, lo que favoreció la aparición de estrategias únicas de caza y adaptación a distintos hábitats. El registro fósil muestra cómo especies como los falcónidos y accipítridos se desprendieron de linajes primitivos, refinando sus capacidades para convertirse en los eficientes depredadores que conocemos hoy.

Las aves rapaces modernas presentan una sorprendente diversidad como resultado de millones de años de evolución adaptativa. Tras compartir ancestros con los dinosaurios y las primeras aves, estos depredadores alados han colonizado casi todos los hábitats del planeta. Águilas, halcones, buitres y búhos son ejemplos paradigmáticos de cómo la selección natural ha moldeado sus

cuerpos y comportamientos para maximizar la eficiencia como cazadoras o carroñeras.

Las adaptaciones morfológicas son notables: picos curvados y fuertes para desgarrar carne, garras afiladas ( en algunas especies grandes) que permiten sujetar presas con precisión, y una visión avanzada capaz de detectar movimientos a kilómetros de distancia. Algunas especies han perfeccionado el vuelo en picado, alcanzando velocidades superiores a , mientras que otras han desarrollado alas anchas para desplazarse en corrientes térmicas y reducir el gasto energético.

La dieta también influye en la diferenciación de las especies. Por ejemplo, los halcones prefieren presas pequeñas y rápidas, mientras que los buitres se especializan en el consumo de carroña, desempeñando un rol ecológico crucial en la limpieza de los ecosistemas. Los búhos, por su parte, han evolucionado para cazar en la oscuridad gracias a un oído altamente desarrollado y plumas que les permiten moverse en silencio. Estos procesos de diversificación y adaptación continúan hoy en día, a medida que las rapaces responden a cambios ambientales y a las oportunidades que surgen en sus entornos.

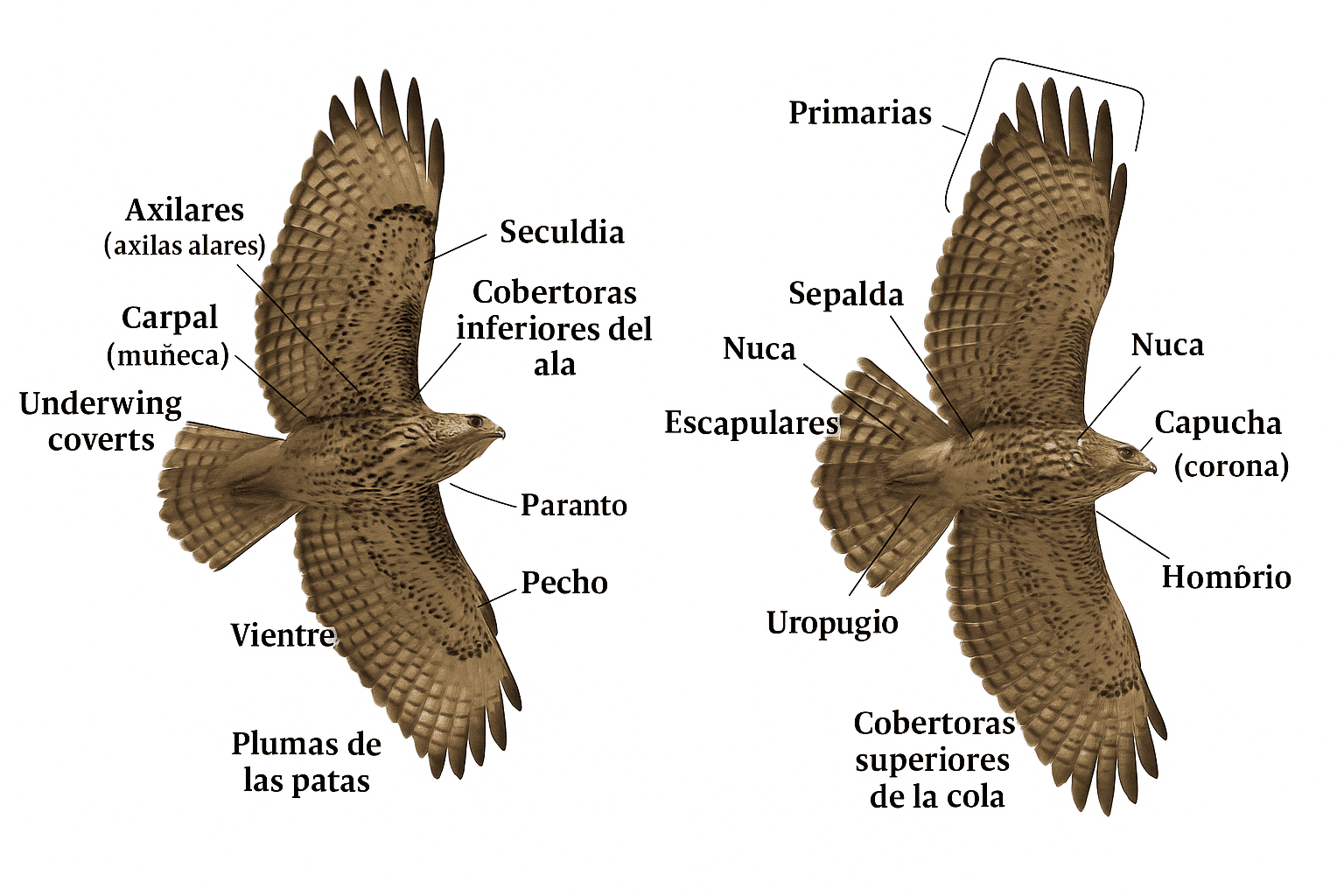

Las aves rapaces, también conocidas como aves de presa o raptors, ocupan una posición fascinante en el reino animal gracias a su adaptación para la caza y la supervivencia. Este grupo incluye águilas, halcones, búhos y otras especies que comparten rasgos anatómicos únicos que les permiten detectar, perseguir y capturar a sus presas de manera eficiente. La anatomía de estas aves está moldeada por la necesidad de combinar agudeza sensorial, potencia muscular y precisión en el vuelo.

Uno de los aspectos más destacados de las aves rapaces es su visión. Tienen ojos proporcionalmente grandes y una densidad de células fotorreceptoras muy superior a la de otras aves, lo que les permite distinguir presas a distancias que pueden superar los kilómetros. Su sistema muscular y óseo está optimizado para la caza: la forma de sus garras, llamadas talones, les proporciona un agarre letal, mientras que el pico curvo funciona como herramienta para desgarrar carne. Además, el diseño aerodinámico de las alas y la estructura ligera de los huesos favorecen maniobras rápidas y vuelos prolongados.

El estudio de la anatomía de las aves rapaces no solo revela cómo

están adaptadas para dominar su entorno, también ilustra el delicado equilibrio evolutivo entre forma y función. Examinar cada órgano, cada tejido y cada característica física permite comprender la eficiencia y belleza de estos cazadores naturales.

El esqueleto de las aves rapaces destaca por una combinación singular de ligereza y resistencia, rasgo esencial para sus habilidades de vuelo y caza. Un número considerable de huesos, como los de las alas y la pelvis, están fusionados, lo que confiere estabilidad durante el aleteo y en los giros bruscos que ejecutan al perseguir presas. El esternón, especialmente desarrollado en estas aves, presenta una

quilla prominente donde se insertan los potentes músculos pectorales responsables de batir las alas. Esta estructura les permite generar la fuerza necesaria para vuelos rápidos y sostenidos, así como para despegues repentinos.

En comparación con otras aves, las rapaces poseen huesos largos y delgados, pero con cavidades internas llenas de aire (huesos neumatizados), lo que reduce el peso sin sacrificar la rigidez. La proporción entre la masa total del esqueleto y la masa corporal suele ser menor a , optimizando el equilibrio entre resistencia y eficiencia aerodinámica. Su cráneo es robusto y la mandíbula superior puede estar articulada para aumentar la fuerza y precisión en la captura de alimento. Las garras (falanges) están adaptadas, con ligamentos y tendones fuertes, para sujetar y desgarrar a las presas. Todos estos elementos hacen del esqueleto de las rapaces un ejemplo sobresaliente de adaptación evolutiva al vuelo activo y la depredación.

Las aves rapaces destacan por poseer un sistema sensorial sumamente desarrollado, especialmente adaptado a su estilo de vida como cazadoras. Su visión es el sentido más refinado: tienen ojos grandes, de forma tubular, con una densidad de receptores de luz superior a la de la mayoría de los vertebrados.

Algunas especies pueden detectar movimientos a kilómetros de distancia y distinguir una presa pequeña en condiciones de baja luz. La presencia de una fóvea profunda y, en algunos casos, doble fóvea, les permite percibir detalles precisos y calcular distancias con extrema precisión. Su agudeza visual puede superar en varias veces la de los humanos, llegando a resoluciones estimadas de hasta cuando la nuestra promedia .

La audición de muchas rapaces, como las lechuzas, es igual de impresionante. Sus cráneos presentan asimetría en el posicionamiento de los orificios auditivos, logrando localizar el origen de sonidos con gran exactitud y cazar en completa oscuridad. El olfato, por el contrario, suele estar menos desarrollado que en otros predadores, aunque existen excepciones como el buitre, capaz de detectar compuestos volátiles liberados por animales en descomposición. El tacto, presente en el pico y las patas, permite manipular presas y sentir vibraciones. Este exquisito sensorium constituye la base de su eficiencia depredadora y revela una evolución moldeada por las exigencias de su entorno.

El aparato digestivo de las aves rapaces tiene adaptaciones significativas para el procesamiento eficiente de presas enteras. Inicia con un pico fuerte y ganchudo, especializado en desgarrar carne y remover plumas. La cavidad bucal suele carecer de dientes; la fragmentación inicial sucede mediante movimientos bruscos del pico y la fuerza cervical. El esófago es bastante elástico, permitiéndoles tragar trozos grandes. Muchas rapaces presentan un buche desarrollado, donde almacenan alimento temporalmente. El estómago, dividido en proventrículo y molleja, cumple funciones esenciales: el proventrículo segrega enzimas digestivas potentes y la molleja, aunque menos musculosa que en aves granívoras, ayuda a triturar huesos pequeños y cartílagos.

Las garras, denominadas técnicamente como “dígitos terminados en uñas curvadas”, son verdaderos instrumentos de caza. Se distinguen por su fuerza, longitud y agudeza. Cada pata suele tener dedos, siendo habitual la disposición anisodáctila en muchas rapaces diurnas: tres hacia adelante y uno hacia atrás, lo que facilita el agarre seguro de la presa. Las falanges y tendones están reforzados, incrementando la presión ejercida; estudios apuntan a que algunas especies pueden aplicar fuerzas superiores a Newtons () al capturar. Además, las escamas gruesas en los tarsos protegen las patas de mordeduras y heridas. Garras y aparato digestivo trabajan en conjunto, optimizando desde la captura hasta la assimilación de nutrientes, consolidando a las rapaces como depredadores altamente eficientes.

Haz clic en el botón superior derecho, para ampliar el cuestionario a pantalla completa"

Desde el amanecer de la civilización, las majestuosas siluetas de las aves rapaces han surcado los cielos, inspirando asombro y reverencia. Estos depredadores aéreos, con sus agudos sentidos y su dominio del vuelo, han sido considerados durante mucho tiempo como los reyes indiscutibles del firmamento. Águilas, halcones, buitres y cóndores, cada uno con sus propias adaptaciones únicas, representan la cúspide de la evolución en el reino aviar, desempeñando roles vitales en el mantenimiento del equilibrio ecológico de sus respectivos hábitats.

Imagina la inmensidad del cielo como su reino personal, un vasto lienzo tridimensional donde despliegan su poder y su gracia. Sus ojos, dotados de una agudeza visual que empequeñece la nuestra, son capaces de detectar presas a distancias asombrosas, a veces hasta veces mejor que un ser humano con visión perfecta. Esta capacidad de observación es fundamental para su supervivencia, permitiéndoles localizar desde el más pequeño roedor hasta un animal de presa mucho mayor, todo ello mientras se desplazan con una eficiencia energética que desafía las leyes de la física tal como las entendemos. No es de exageración afirmar que su vista podría ser miles de veces más nítida que la nuestra, y sus pupilas se adaptan a la luz con una rapidez increíble.

La diversidad dentro de este grupo es fascinante. Las águilas, a menudo asociadas con la fuerza y la realeza, son cazadoras poderosas de gran envergadura, capaces de abatir presas considerables.

Los halcones, ágiles y veloces, son especialistas en emboscadas aéreas, con una capacidad de aceleración que puede alcanzar velocidades de hasta km/h en picada. Los buitres, por su parte, son los carroñeros incansables, esenciales para la limpieza del ecosistema, con un sistema digestivo especializado capaz de procesar carne en descomposición. Y qué decir de los cóndores, titanes del aire, cuyos vuelos planeados pueden cubrir distancias monumentales, aprovechando las corrientes térmicas con una maestría asombrosa.

Este capítulo explorará las maravillas de estas aves, desvelando los secretos de su anatomía, su comportamiento y su importancia ecológica. Nos adentraremos en el mundo de sus técnicas de caza, sus estrategias de reproducción y los desafíos que enfrentan en un mundo en constante cambio. Prepárense para un viaje al corazón del reino de los reyes del cielo.

Las águilas, reinas indiscutibles de los cielos, encarnan la fuerza, la agudeza visual y una majestuosidad que ha cautivado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Su silueta poderosa, recortada contra el azul infinito, es un símbolo de libertad y autoridad. Estas aves rapaces, pertenecientes a la familia Accipitridae, se distinguen por su gran tamaño, su envergadura impresionante y un pico curvo y afilado, diseñado para desgarrar presas.

La visión de un águila es legendaria, permitiéndoles detectar a sus presas desde alturas vertiginosas. Se estima que su agudeza visual es entre cuatro y ocho veces superior a la de un humano promedio, lo que se traduce en una capacidad de resolución visual muy alta, cercana a unos o incluso mejor, adaptada para distinguir detalles minúsculos a distancia. Esta característica las convierte en

cazadoras formidables, capaces de abatir desde pequeños roedores hasta peces y otros animales de tamaño considerable.

Su vuelo es una exhibición de control y potencia. Las águilas no solo planean aprovechando las corrientes térmicas, sino que también son capaces de realizar picados rápidos y precisos para sorprender a su objetivo. La fuerza de sus garras, o talones, es tal que pueden sujetar firmemente presas de un peso considerable, a veces equivalente a una fracción significativa de su propio peso corporal, que puede oscilar entre y kilogramos dependiendo de la especie. La envergadura de las alas de algunas especies puede superar los metros, lo que les confiere una gran estabilidad y maniobrabilidad en el aire.

Los halcones, maestros de la velocidad y la agilidad, se distinguen en el reino de las aves rapaces diurnas por su incomparable destreza en la caza. Equipados con alas largas y puntiagudas, diseñadas para una rápida aceleración y maniobras precisas, su estilo de vuelo es una exhibición de potencia controlada. A diferencia de las águilas, que a menudo confían en la fuerza bruta y la emboscada desde las alturas, los halcones son cazadores activos que patrullan su territorio a velocidades impresionantes.

Su visión es legendaria. Se estima que la agudeza visual de un halcón peregrino es hasta ocho veces superior a la de un ser humano, lo que les permite detectar presas diminutas desde distancias vertiginosas. Esta capacidad visual, combinada con su aerodinámica excepcional, les permite realizar picados asombrosos. El halcón peregrino, por ejemplo, es famoso por alcanzar velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora durante sus descensos, un espectáculo que desafía las leyes de la física para cualquier observador terrestre. La energía cinética generada en estas caídas, , donde es la masa del halcón y es su velocidad, es formidable y les permite someter a sus presas con un impacto certero.

Sus tácticas de caza varían. Algunos, como el cernícalo, son conocidos por su vuelo estacionario, una habilidad asombrosa que les permite mantenerse en un punto fijo contra el viento mientras escanean el terreno en busca de roedores o insectos. Otros, como el azor, emplean emboscadas más sigilosas, utilizando la cobertura del follaje

para acercarse a aves que se alimentan en el suelo o en ramas bajas. Sin importar su método, la precisión es su sello distintivo; rara vez desperdician un ataque, y cuando lo hacen, su capacidad para recuperarse y reajustar su trayectoria es casi instantánea, demostrando una coordinación neuromuscular que es verdaderamente admirable.

Estos carroñeros emplumados, a menudo pasados por alto o incomprendidos, desempeñan un papel ecológico absolutamente vital. Los buitres, con sus cuellos desnudos y su vista aguda, son los sanitarios naturales del reino animal. Al consumir cadáveres, previenen la propagación de enfermedades y eliminan de forma eficiente los restos que de otro modo podrían convertirse en focos de

infección. Su sistema digestivo es extraordinariamente robusto, capaz de procesar carne en descomposición que sería letal para otros animales. Piensa en ello como un servicio de reciclaje biológico de alta eficiencia.

Los cóndores, en particular el cóndor andino, son los gigantes de este grupo. Su envergadura, que puede superar los metros, es impresionante y les permite planear durante horas con un mínimo gasto de energía, aprovechando las corrientes térmicas. A pesar de su apariencia a veces formidable, son criaturas de extrema resiliencia. Han sobrevivido a cambios ambientales drásticos a lo largo de milenios. Su dieta, aunque centrada en la carroña, les ha permitido adaptarse a paisajes diversos, desde desiertos áridos hasta altas montañas. La longevidad de algunas especies de buitres y cóndores, que pueden vivir varias décadas, subraya su capacidad para prosperar en condiciones a menudo desafiantes. Su existencia es un testimonio de la importancia de cada nicho ecológico, por desagradable que parezca a primera vista.

Las rapaces diurnas son verdaderas maestras de la caza y la supervivencia, y sus cuerpos están finamente sintonizados para prosperar en sus respectivos nichos ecológicos. Una de las adaptaciones más evidentes es su visión excepcional. Poseen ojos desproporcionadamente grandes en relación con su cabeza, con una alta concentración de receptores sensibles a la luz, lo que les permite detectar presas desde alturas considerables, incluso con poca luz. Su agudeza visual se estima que es entre 4 y 8 veces superior a la humana, permitiéndoles distinguir detalles minúsculos que pasarían desapercibidos para nosotros.

Otra adaptación crucial es su sistema de vuelo. Las alas de las águilas, por ejemplo, son anchas y largas, ideales para planear y aprovechar las corrientes térmicas, lo que les permite cubrir grandes extensiones de territorio con un mínimo gasto energético. Los halcones, por otro lado, tienen alas más cortas y puntiagudas, diseñadas para la velocidad y la agilidad, lo que los hace cazadores implacables en picado. La estructura de sus plumas, con bordes serrados en algunas especies, también reduce el ruido durante el vuelo, facilitando emboscadas sigilosas.

Sus garras y picos son herramientas letales. Las garras, o talones, son fuertes y afiladas, capaces de sujetar y matar presas con una fuerza sorprendente. El pico, curvado y robusto, está diseñado para desgarrar carne y romper huesos. Incluso los buitres, que se alimentan de carroña, tienen picos adaptados para esta tarea, a menudo más fuertes de lo que parece a simple vista para poder acceder a los restos más duros. Finalmente, su sistema digestivo está preparado para procesar carne cruda, incluyendo huesos y piel, extrayendo la máxima nutrición posible.

Las rapaces diurnas desempeñan roles insustituibles dentro de los ecosistemas, actuando como eficientes reguladores de poblaciones y como indicadores de la salud ambiental. Su presencia y abundancia son un reflejo directo de la vitalidad de los hábitats que ocupan.

Como depredadores tope en muchas cadenas tróficas, los águilas y halcones ejercen una presión constante sobre las poblaciones de mamíferos, aves y reptiles. Al cazar individuos enfermos, débiles o viejos, contribuyen a mantener la salud genética y la vigorosidad de sus presas. Este control natural evita la proliferación excesiva de ciertas especies, lo que a su vez previene el sobrepastoreo de vegetación o la propagación descontrolada de enfermedades. La dinámica depredador-presa es un equilibrio delicado, y las rapaces son guardianes fundamentales de este.

Por otro lado, los buitres y cóndores cumplen una función de limpieza vital. Su dieta, compuesta principalmente por carroña, es crucial para la eliminación de cadáveres, impidiendo la propagación de patógenos y enfermedades que podrían afectar a otras especies e incluso a los humanos. Al descomponer rápidamente los restos orgánicos, devuelven nutrientes esenciales al suelo, enriqueciéndolo y

facilitando la regeneración de la vegetación, cerrando así ciclos biogeoquímicos de manera eficiente. Son los "recicladores" naturales del reino animal.

La fascinante vida de las rapaces nocturnas ha capturado la imaginación de científicos y observadores por generaciones. Estos depredadores se han adaptado de manera extraordinaria para prosperar en la penumbra, desarrollando habilidades y órganos especiales que les permiten localizar y atrapar a sus presas en la oscuridad. Dentro de este grupo destacan los búhos y lechuzas, que aunque comparten muchas caracterís- ticas, presentan también diferencias notables en aspecto y comportamiento.

Son ejemplos de una evolución convergente y refinada: su vista y oído están entre los más agudos del reino animal. Mientras la mayoría de las aves se apoyan en la visión diurna, las rapaces nocturnas han moldeado su anatomía para maximizar la eficiencia en condiciones de luz mínima. El diseño de sus plumas, por ejemplo, les ayuda a desplazarse silenciosamente, lo que les otorga ventaja para sorprender a sus presas. Además, su alimentación y los hábitats que ocupan contribuyen al equilibrio de los ecosistemas, controlando poblaciones de pequeños mamíferos e insectos.

Observar a estos animales es asomarse a otro mundo: uno donde los sonidos sutiles y los movimientos rápidos son clave para sobrevivir. El estudio de las rapaces nocturnas revela no solo la precisión de la naturaleza, sino también la complejidad de las interacciones ecológicas nocturnas.

Las rapaces nocturnas, como los búhos y las lechuzas, exhiben una serie de rasgos físicos sorprendentes que les permiten prosperar en la oscuridad. Sus ojos grandes y orientados hacia adelante ocupan gran parte del cráneo, otorgándoles una notable capacidad para captar la poca luz disponible durante la noche. La retina contiene numerosas células sensibles a la luz denominadas bastones, que maximizan la visión en condiciones de baja luminosidad. A pesar de la impresión de que pueden mover los ojos lateralmente, estos animales

deben girar la cabeza hasta 270°, gracias a la configuración especial de sus vértebras cervicales. El plumaje de las rapaces nocturnas cumple una doble función: aislamiento ante el frío nocturno y sigilo absoluto. Las plumas suaves y con bordes dentados reducen al mínimo el ruido del vuelo, permitiendo que se acerquen a sus presas sin ser detectadas.

Su sentido del oído es especialmente agudo; en muchas especies, los discos faciales recogen y canalizan el sonido hacia los oídos asimétricos, facilitando la localización espacial de pequeños animales incluso en total oscuridad, con una precisión destacada en el rango de que corresponde a los ruidos producidos por sus presas.

Por último, el pico fuerte y curvado junto con las garras afiladas completan el arsenal físico de estas rapaces, posibilitando la caza eficiente en la noche. Cada una de estas adaptaciones muestra cómo la evolución ha perfeccionado a los búhos y lechuzas como depredadores especializados en ambientes nocturnos.

En la familia de las rapaces nocturnas, los búhos y las lechuzas suelen confundirse, pero representan ramas diferentes dentro del orden Strigiformes.

Los búhos, englobados en la familia Strigidae, incluyen más de 200 especies, caracterizadas por sus cabezas redondeadas, ojos grandes orientados hacia adelante y la presencia de "orejas" o penachos de plumas en varias especies, como el búho real. Su tamaño es variable: desde el diminuto Mochuelo europeo ( cm de longitud) hasta el imponente búho nival que supera los cm.

Las lechuzas, por otro lado, forman la familia Tytonidae y cuentan con menos represen- tantes, siendo la lechuza común o Lechuza de campanario (Tyto alba) la más difundida. Su anatomía destaca por una cara en forma de corazón, patas largas y ausencia de penachos en la cabeza. Prefieren hábitats abiertos y agrícolas, mientras que los búhos suelen habitar bosques y áreas más densas.

En cuanto a la distribución, ambos grupos son cosmopolitas, aunque las lechuzas muestran mayor presencia en regiones templadas y tropicales, mientras los búhos alcanzan incluso zonas polares. La dieta de ambos es similar —principalmente pequeños mamíferos y algunas aves—, pero sus técnicas de caza y comportamientos sociales presentan diferencias interesantes, reflejando la diversidad y adaptabilidad de estas rapaces nocturnas.

Las rapaces nocturnas han perfeccionado un conjunto de tácticas que las distinguen como predadoras eficientes bajo la luz tenue y el silencio de la noche. El sigilo es una de sus herramientas principales; las plumas de los búhos, por ejemplo, poseen bordes suaves que amortiguan el sonido del vuelo, permitiendo que se acerquen a sus presas casi sin ser detectados. La excelente audición es otro recurso clave: sus oídos, de forma asimétrica, les posibilitan localizar presas incluso si están enterradas bajo hojas o nieve, calculando diferencias mínimas en el tiempo que tarda el sonido en llegar a cada oído.

Al avistar una posible presa —roedores, aves pequeñas, anfibios— la atacan desde una posición elevada o durante el vuelo, utilizando sus garras afiladas y fuertes. La fuerza de agarre puede superar los Newtons en especies de mayor tamaño, suficiente para inmovilizar animales rápidamente. Luego de la captura, usan el pico ganchudo para desgarrar la carne o, en el caso de piezas pequeñas, engullirlas enteras. Muchas de estas aves regurgitan posteriormente egagrópilas, que son compactos restos indigeribles de huesos y pelo, facilitando el estudio de su dieta. La combinación de vuelo silencioso, visión nocturna y una precisión milimétrica en el ataque convierte a búhos y lechuzas en exponentes supremos de la caza nocturna.

Las rapaces nocturnas ocupan un lugar especial en los ecosistemas. Al alimentarse principalmente de pequeños mamíferos, aves e insectos, ejercen un fuerte control sobre las poblaciones de presas, estabilizando las cadenas tróficas y evitando desequilibrios. De esta manera, contribuyen indirectamente a la salud de los cultivos, ya que muchas de sus presas —como ratones y topillos— son plagas agrícolas. Gracias a su agudo sentido auditivo y visión adaptada a la oscuridad, pueden localizar presas con notable precisión, lo que hace aún más efectivo su papel regulador nocturno.

En términos de biomasa removida por depredación, algunos estudios estiman que una pareja de búhos puede cazar varios cientos de roedores cada temporada, con una eficiencia difícil de igualar por

otros métodos naturales o humanos. En la cultura humana, el misterio que rodea a los búhos y lechuzas ha dado origen a mitos persistentes y contradictorios. Algunas culturas, como la griega antigua, asocian al búho con la sabiduría, ligado a la diosa Atenea. En contraste, en otras partes del mundo han sido vistos con temor, identificados como heraldos de mala fortuna o seres sobrenaturales. El canto de la lechuza, inquietante en la noche silenciosa, ha inspirado leyendas sobre mensajes desde el más allá, mientras que los ojos enormes del búho han generado cuentos sobre vigilancia y premonición. Así, los aspectos biológicos y la percepción cultural se entrelazan para hacer de las rapaces nocturnas animales tan fascinantes como imprescindibles.

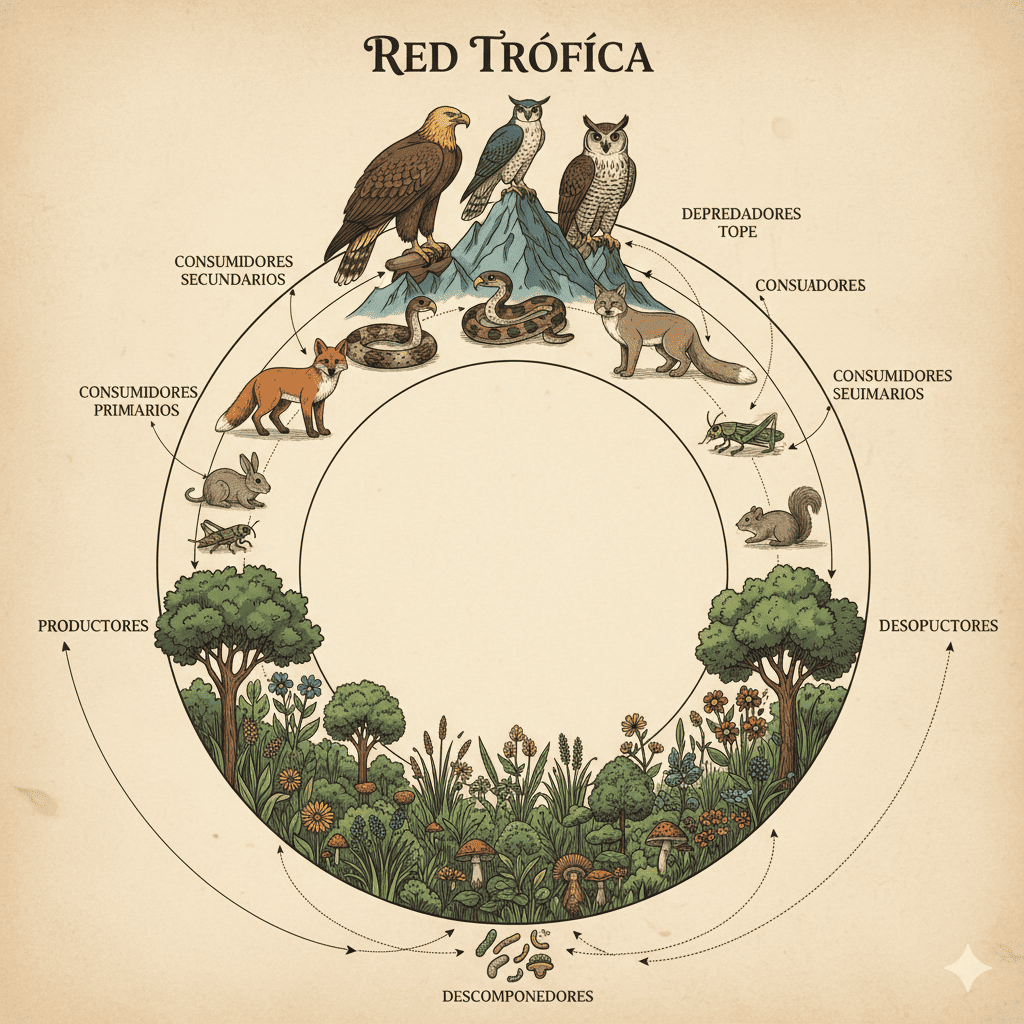

Las aves rapaces ocupan una posición alta en las cadenas tróficas de muchos ecosistemas, actuando como depredadores tope o cercanos a ese nivel. Su papel central en la regulación de poblaciones de mamíferos pequeños, aves y, en algunos casos, reptiles les confiere un estatus crucial para mantener el equilibrio de las comunidades.

Al ser depredadores eficientes, influyen en la estructura de comunidades y pueden iniciar cascadas tróficas que afectan a especies no relacionadas directamente con su dieta. La diversidad de dietas entre las rapaces es notable. Algunas especies se especializan en presas grandes y requieren una gran energía para sostenerse, mientras que otras consumen una mezcla de vertebrados pequeños, aves, mamíferos y, en ciertos casos, insectos. Los buitres y otras aves carroñeras se sitúan también dentro de este grupo y, aunque su estrategia es distinta, cumplen una función clave al reciclar materia orgánica y facilitar la limpieza del ecosistema.

La posición trófica de las rapaces las convierte en buenas indicadoras de la salud ambiental. Como depredadores de alto nivel, pueden acumular contaminantes y responder a cambios en la disponibilidad de presas. En el pasado, pesticidas como el DDT provocaron efectos devastadores en la reproducción de muchas especies; la comprensión de sus relaciones tróficas ayuda a diseñar estrategias de conservación que protejan tanto a las presas como a estos depredadores y sus hábitats.

Muchas rapaces migran entre zonas de cría y de alimentación, moviéndose a través de grandes áreas geográficas. Las rutas suelen ser latitudinales y pueden abarcar miles de kilómetros, aprovechando condiciones favorables de temperatura, viento y disponibilidad de presas.

Algunas especies son migratorias marcadas por completo, otras realizan movimientos estacionales más cortos o son residentes durante todo el año en determinadas regiones. Los patrones de movimiento están influenciados por señales ambientales y fisiológicas. La energía que ahorran al volar con corrientes térmicas y

vientos favorables es crucial para recorrer largas distancias, por lo que las rapaces migratorias suelen depender de rutas de paso bien definidas y de sitios de parada para reabastecerse y descansar. El conocimiento de estas rutas es fundamental para entender su ecología y para diseñar estrategias de conservación que mantengan esencialmente conectados sus hábitats de cría y de alimentación.

El cambio ambiental, la urbanización y la fragmentación de hábitats pueden alterar migraciones. La disponibilidad de presas, la disponibilidad de hábitat de descanso y las barreras físicas (líneas eléctricas, infraestructuras, turbinas eólicas) influyen en el éxito migratorio. El seguimiento mediante anillos, GPS y tecnologías similares ayuda a mapear rutas, identificar cuellos de botella y orientar esfuerzos de conservación para mantener rutas seguras y productivas.

En sus comunidades, las rapaces interactúan regularmente con otras especies, tanto de forma competitiva como aprovechando recursos compartidos. La competencia por territorio, sitios de nido y presas puede darse entre especies de rapaces cercanas en tamaño y hábitos, y también frente a grandes o pequeñas aves depredadoras. Estas interacciones pueden traducirse en batallas por recursos o en estrategias de cohabitación que permiten a cada especie explotar nichos ligeramente diferentes.

El kleptoparasitismo es un fenómeno común en algunas comunidades de rapaces. Cuervos, gaviotas y otras aves pueden robar presas o restos de cazas exitosas, obligando a las rapaces a defender su comida o a buscar alternativas. En el ecosistema también participan carroñeros que comparten recursos, y que pueden influir en la disponibilidad de presas, el tiempo de caza y las estrategias de alimentación.

Desde las alturas etéreas, donde los soles primitivos bañaban la tierra en un resplandor dorado, las aves rapaces observaban el mundo con una agudeza que trascendía lo terrenal. No eran meras criaturas de vuelo, sino mensajeras, presagios y encarnaciones de deidades poderosas. En el antiguo Egipto, el halcón, con su mirada penetrante y su dominio del cielo, era un símbolo omnipresente de Horus, el dios del sol y la realeza. Se creía que el vuelo del halcón era el viaje diario del sol a través de la bóveda celeste, y su grito resonaba con la autoridad divina. Los faraones se identificaban con Horus, adoptando el título de "el Gran Halcón" para afirmar su conexión con el poder celestial y su papel como intermediarios entre los dioses y el pueblo. Las pirámides mismas, con sus cumbres puntiagudas que parecían arañar el firmamento, evocaban la forma del halcón en pleno ascenso, un monumento a la aspiración humana hacia lo divino y lo eterno.

Los griegos, por su parte, veneraban al águila como el rey de las aves y el atributo principal de Zeus, el soberano del Olimpo. Esta majestuosa rapaz, con la fuerza de sus garras y la amplitud de su envergadura, representaba el poder supremo, la justicia y la visión panorámica del dios. Se contaba que Zeus enviaba águilas para llevar mensajes o para actuar como sus ojos en la tierra, observando los asuntos de mortales e inmortales por igual. En la mitología romana, el águila continuó su reinado, convirtiéndose en el estandarte de las legiones, un símbolo de poderío militar y de la expansión imperial. El águila de Júpiter, a menudo representada con un rayo en sus garras, encarnaba la fuerza inquebrantable y la autoridad divina que guiaba a Roma en sus conquistas.

Más allá de las grandes civilizaciones mediterráneas, otras culturas también encontraron significados profundos en las aves rapaces. En las Américas, el águila calva, con su distintiva cabeza blanca, era un ser sagrado para muchas tribus nativas americanas, asociada con el Gran Espíritu y considerada un puente entre el mundo terrenal y el espiritual.

Las plumas de águila eran tenidas en alta estima, utilizadas en ceremonias y como adornos sagrados, creyendo que poseían poderes protectores y curativos. El búho, con sus ojos redondos y su naturaleza nocturna, a menudo se asociaba con la sabiduría, el misterio y, en algunas tradiciones, con los espíritus de los antepasados o incluso con la muerte. Su presencia en la oscuridad era un recordatorio de los secretos ocultos y del conocimiento que trasciende la luz del día.

Desde las cumbres nevadas de las montañas más altas hasta los desiertos implacables, las aves rapaces han cautivado la imaginación humana a lo largo de la historia. Su majestuosidad en el vuelo, su agudeza visual y su destreza depredadora las han elevado a un estatus casi divino en innumerables culturas. No es casualidad que el águila, con su poderosa envergadura y su mirada penetrante, se haya convertido en un símbolo universal de fuerza, soberanía y conexión con lo celestial. En el antiguo Egipto, el halcón, encarnado en la deidad Horus, representaba el poder real y la protección divina, su vuelo trazando el destino del faraón y del reino. Del mismo modo, en la mitología griega, Zeus, el rey de los dioses, a menudo se manifestaba en forma de águila, llevando sus rayos y vigilando el cosmos. Estas criaturas aladas, con su capacidad para ascender más allá del alcance humano, se convirtieron en mensajeras entre el mundo terrenal y el espiritual, portadoras de augurios y guardianas de secretos arcanos.

Su presencia en los cielos era un recordatorio constante de fuerzas mayores en juego, de un orden cósmico que escapaba a la comprensión cotidiana. La reverencia hacia estas aves no era meramente superstición, sino una profunda apreciación de su papel en el delicado equilibrio de la naturaleza, un reflejo de su inherente poder y misterio.

La simbología de las aves rapaces trasciende las fronteras geográficas y temporales, tejiendo un tapiz de significados que resuenan en diferentes tradiciones. En la cultura nórdica, el cuervo, a menudo asociado con Odín, el padre de todos los dioses, actuaba como sus ojos y oídos en el mundo, volando a través de los nueve reinos para traerle información. Los cuervos Huginn (pensamiento) y Muninn (memoria) personificaban la sabiduría y la presciencia, encarnando la capacidad de comprender y recordar la totalidad de la existencia. Para los pueblos mesoamericanos, el águila real, el "k'uk'ul" en maya, era un ser sagrado asociado con el sol y el ciclo de la vida y la muerte.

Su descenso desde el cielo simbolizaba la entrada de la luz y la energía vital, mientras que su ascenso representaba el retorno a la divinidad. La obsidiana, una roca volcánica de afilado borde y profundo color negro, a menudo se asociaba con el águila, y su uso en armas y herramientas rituales subrayaba la dualidad de estas aves: su capacidad para la destrucción y la renovación. La observación de sus patrones de vuelo, sus llamadas distintivas y sus estrategias de caza se convirtieron en un lenguaje, un código para interpretar los mensajes del universo. El estudio de estas mitologías nos revela cómo, al observar a estas poderosas aves, los antiguos buscaban comprenderse a sí mismos y su lugar en el gran tapiz de la creación.

El águila, con su mirada penetrante y su majestuoso vuelo, ha sido desde tiempos inmemoriales un símbolo universal de poder, autoridad y conexión con lo divino. En las antiguas civilizaciones, su figura se erigía como un puente entre el mundo terrenal y el celestial, un mensajero de los dioses o incluso un dios en sí mismo. En el panteón grecorromano, Zeus, el rey de los dioses, a menudo adoptaba la forma de un águila para sus imprese, ya sea para seducir

a mortales o para sembrar el terror entre sus enemigos. Su presencia en el cielo, inalcanzable y soberana, reflejaba el dominio de Zeus sobre el cosmos. Los romanos, herederos de muchas tradiciones griegas, adoptaron al águila como su insignia más preciada. Las legiones romanas marchaban bajo estandartes adornados con águilas de oro y plata, el aquila, cuyo porte y protección eran de vital importancia. Perder el estandarte del águila era la deshonra máxima, una catástrofe militar y espiritual que podía significar el fin de un ejército. Esta veneración se extendía a otras culturas. En Egipto, el dios solar Ra era frecuentemente representado con cabeza de águila, simbolizando su poder creador y su dominio sobre el día. Horus, el dios del cielo y la realeza, también adoptaba esta forma, encarnando la protección del faraón y la estabilidad del reino. La capacidad del águila para ascender a las alturas, para surcar los cielos con una visión que abarca el mundo desde una perspectiva privilegiada, la convirtió en un arquetipo de la omnisciencia y el poder de observación de las deidades.

Su plumaje, a menudo descrito como dorado o brillante, reforzaba su asociación con el sol y la luz divina. La fuerza de sus garras, capaces de dominar presas mucho más grandes que ellas, subrayaba su dominio y su capacidad para imponer orden en el mundo natural, un reflejo del orden cósmico que los dioses buscaban mantener. En resumen, el águila no era solo un ave imponente, sino un complejo entramado de significados que resonaban con las aspiraciones humanas de poder, protección y trascendencia.

La presencia del águila en las mitologías antiguas trasciende las fronteras geográficas y temporales, manifestándose como un hilo conductor en la narrativa de la divinidad y el poder. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, el Imdugud, una criatura mítica con cabeza y garras de águila, era una de las bestias sagradas asociadas con el dios Enlil, el señor de los vientos y la tormenta. El Imdugud representaba la fuerza indomable de la naturaleza y su capacidad

tanto para la destrucción como para la renovación.

En la mitología nórdica, aunque no de forma tan prominente como en otras culturas, se encuentra la figura de un águila gigante posada en la cima del mundo, vigilando el cosmos. En algunas interpretaciones, esta águila es la encargada de observar y advertir de los peligros, mientras que en otras, se la asocia con el conocimiento y la sabiduría. La distinción entre el águila real y las águilas míticas a veces se desdibuja, pues la majestuosidad de las aves reales inspiraba directamente las concepciones de lo divino. La agudeza visual del águila, su capacidad para divisar presas desde alturas vertiginosas,

se interpretaba como una metáfora de la visión divina, una capacidad para ver el mundo en su totalidad, sin ocultar nada. La velocidad de su descenso y la potencia de su picado encarnaban la acción decisiva de los dioses, interviniendo en los asuntos mortales con rapidez y contundencia. Incluso en tradiciones más orientales, como la persa o la hindú, el águila, o aves con características similares, aparecen en contextos de poder celestial y espiritual. El fuego y el sol, elementos recurrentes en muchas cosmogonías, encontraban en el águila un correlato natural en el reino animal, un ser que parecía emanar la misma energía radiante. La longevidad atribuida a algunas aves rapaces, y la creencia en su capacidad de renovación (como la mítica ave fénix, que aunque no es un águila, comparte ciertas connotaciones de renacimiento y poder solar), también añadía capas de significado a su simbolismo, vinculándolo con ciclos de vida, muerte y resurrección.

En el tapiz de mitologías antiguas, el búho emerge como una figura enigmática, tejedora de sabiduría y heraldo de presagios. Su presencia nocturna, su mirada penetrante y su silencio acechante lo convirtieron en un símbolo de lo oculto y lo desconocido. En la antigua Grecia, por ejemplo, el búho era el compañero inseparable de Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia. Se decía que sus agudas

facultades visuales le permitían ver a través de la oscuridad, tanto literal como metafóricamente, y que su vuelo silencioso representaba la naturaleza sutil del conocimiento. Los atenienses, inspirados por esta asociación, incluso acuñaron monedas con la imagen del búho como un emblema de su perspicacia y poder intelectual. Esta conexión profunda con la inteligencia y la discernimiento se extendía a otras culturas, donde el búho era visto como un guardián de secretos ancestrales, un vidente capaz de desentrañar los misterios del destino. Su graznido, a menudo interpretado como un lamento o un aviso, infundía respeto y cautela, recordándole a la humanidad la fragilidad de su existencia frente a las fuerzas cósmicas. La dualidad del búho, su capacidad para habitar tanto el mundo tangible de la noche como el reino intangible de lo espiritual, lo consagraba como un mensajero entre los vivos y los muertos, un puente entre lo terrenal y lo divino.

Más allá de las fronteras helénicas, la figura del búho se manifestaba con matices distintos, pero siempre cargada de un aura de misterio y poder. En el antiguo Egipto, porfirios o búhos pequeños, se asociaban con la muerte y el inframundo, a menudo representados en jeroglíficos y amuletos. Su silueta se entrelazaba con deidades del más allá, y se creía que su presencia acompañaba las almas en su viaje a través de las profundidades de la oscuridad. Esta asociación con la muerte no era necesariamente malévola, sino que reflejaba una

comprensión cíclica de la vida y la transición. En algunas tradiciones celtas, se pensaba que los búhos eran espíritus de guerreros caídos o guardianes de lugares sagrados, y escuchar su ulular cerca de un hogar era interpretado como una advertencia de desgracias inminentes o la visita de entidades sobrenaturales. En América del Norte, las culturas indígenas a menudo atribuían al búho la capacidad de ver el futuro o de actuar como guía espiritual para los chamanes. Su grito resonante en la quietud de la noche se consideraba un llamado a la reflexión, una invitación a sintonizar con las energías invisibles que dan forma al universo. La universalidad de estas creencias subraya la profunda impresión que el búho dejó en la psique humana, convirtiéndolo en un arquetipo perenne de la sabiduría oculta y los presagios ineludibles.

En el firmamento de las antiguas mitologías, el halcón se alza como un símbolo de poder celestial y de la implacable persecución de la verdad. Su vuelo, una línea audaz trazada contra el lienzo azul, es sinónimo de una velocidad vertiginosa, una cualidad que lo conecta intrínsecamente con la rapidez de la mente divina y la agudeza de la percepción. Los antiguos observaban con asombro la forma en que el halcón podía divisar su presa desde alturas vertiginosas, una metáfora de la capacidad de los dioses para observar el mundo terrenal y dictar el curso de los acontecimientos con una visión que abarcaba desde lo más insignificante hasta lo trascendental. Esta aguda vista se entrelazaba con un sentido innato de justicia. El halcón no solo veía, sino que actuaba con una certeza inquebrantable, representando la imparcialidad de un juicio divino que no dejaba lugar a dudas. Era el mensajero alado de los dioses, llevando sus decretos y asegurando que el orden cósmico se mantuviera, a menudo a través de la eliminación de aquello que amenazaba su armonía.

La asociación del halcón con el sol es quizás una de las conexiones simbólicas más potentes y universales. El sol, fuente de vida, luz y verdad, encontraba en el halcón a su representante terrenal más fiel. En muchas culturas, el halcón era considerado la manifestación visible del propio sol, o al menos un ser íntimamente ligado a su poder y esencia. Su plumaje, a menudo de tonos dorados y rojizos, reflejaba los arreboles del amanecer y el ocaso, y su ascenso diario en el cielo era un eco del vuelo victorioso del sol sobre la oscuridad. Esta relación cósmica no era meramente estética; implicaba un papel activo. El halcón, al surcar los cielos bajo el amparo solar, llevaba consigo la luz de la verdad, disipando las sombras de la ignorancia y la falsedad. Se creía que su grito era un eco de la voz del sol, un llamado a la claridad y a la rendición de cuentas. Su dominio del aire, al igual que el sol sobre el día, simbolizaba una autoridad suprema, una fuerza que regía el ciclo natural y la moralidad.

La justicia que encarnaba el halcón no era la justicia humana, susceptible a la corrupción y al sesgo, sino una justicia cósmica, pura e inalterable. Su picada, rápida y decidida, representaba la ejecución inevitable de esta justicia. No había escapatoria de su mirada, ni refugio de su implacable determinación. Esta cualidad lo convertía en un protector de los oprimidos y en un verdugo de los malhechores. En algunas narrativas, se le veía interviniendo directamente en los asuntos humanos para corregir desequilibrios o para castigar la insolencia.

Su presencia era un recordatorio constante de que las acciones tienen consecuencias y de que, en la vasta economía del universo, la balanza de la justicia, como la órbita solar, siempre se inclina hacia su equilibrio. El halcón no juzgaba con pasión, sino con la fría y objetiva luz del sol, un faro de verdad en un mundo a menudo sumido en la confusión.

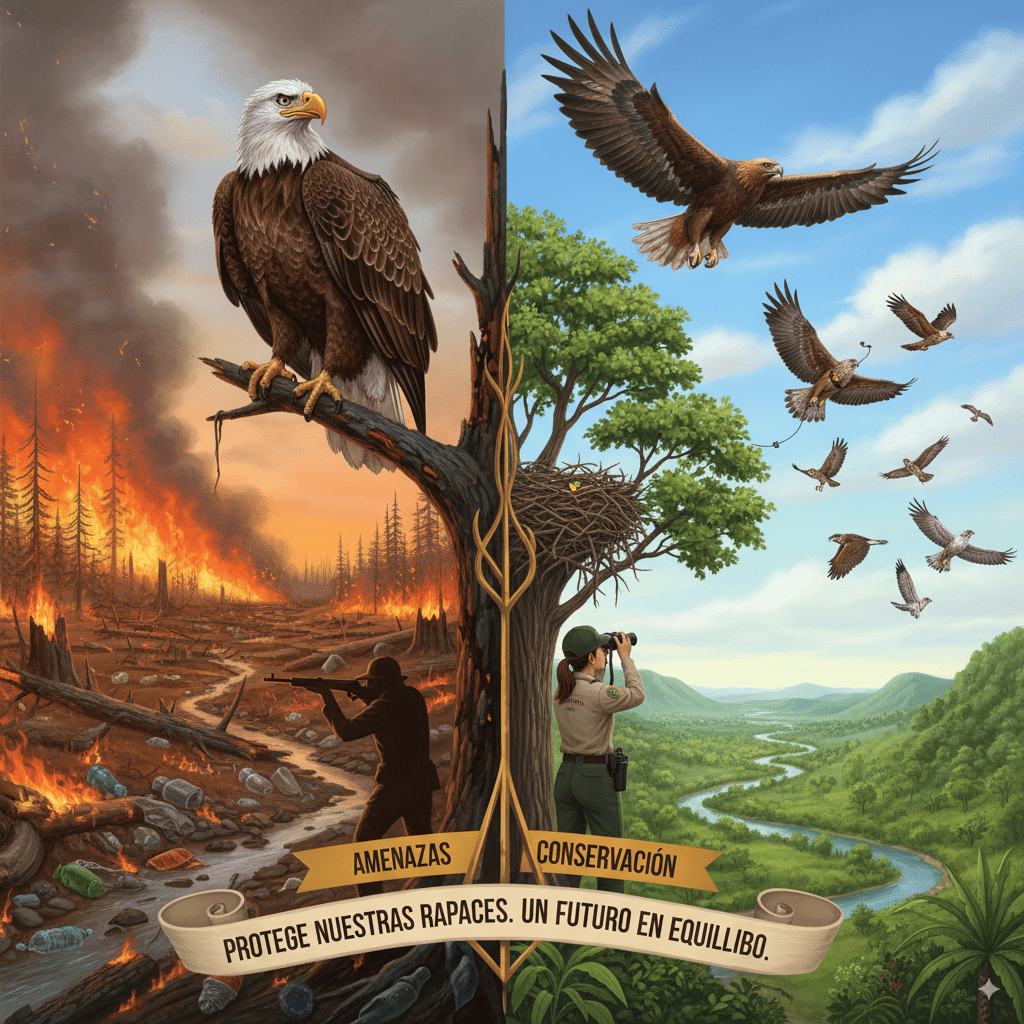

La pérdida y fragmentación del hábitat son, sin duda, las amenazas más significativas que enfrentan las aves rapaces a nivel mundial. La expansión de la agricultura, la urbanización descontrolada, la deforestación y el desarrollo de infraestructuras como carreteras y presas alteran irreversiblemente los ecosistemas de los que dependen estas aves para alimentarse, reproducirse y descansar. La eliminación de bosques, humedales, praderas y otros biomas esenciales reduce la disponibilidad de presas y los sitios de anidación adecuados.

La fragmentación del hábitat crea parches aislados de vegetación y ecosistemas, dificultando el desplazamiento de las aves rapaces entre diferentes áreas. Esto puede llevar a la reducción del flujo genético dentro de las poblaciones, haciéndolas más vulnerables a enfermedades y a los efectos de la endogamia. Además, los individuos que quedan atrapados en fragmentos de hábitat más pequeños pueden experimentar un aumento en la competencia por los recursos limitados y una mayor exposición a depredadores y perturbaciones humanas.

La pérdida continua de hábitat no solo afecta a las especies de rapaces que habitan ecosistemas específicos, sino que también

impacta en la red trófica. Al disminuir las poblaciones de rapaces, se pueden producir desequilibrios ecológicos, con un posible aumento en las poblaciones de sus presas, lo que a su vez puede tener consecuencias en la vegetación o en otras especies. La restauración y la creación de corredores ecológicos son cruciales para mitigar estos efectos.

La contaminación química representa una amenaza insidiosa y extendida para las aves rapaces, a menudo invisible hasta que los efectos son devastadores. La exposición a pesticidas, herbicidas, metales pesados y otros compuestos tóxicos puede ocurrir a través de la ingestión directa de presas contaminadas o por contacto con agua y suelos afectados. Estos contaminantes pueden interferir con la fisiología de las aves, afectando su sistema nervioso, reproductivo e inmunológico.

Un fenómeno particularmente preocupante es la bioacumulación y biomagni- ficación. Los contaminantes persistentes, como algunos organoclorados y metales pesados, no son fácilmente metabolizados por los organismos y se acumulan en

los tejidos grasos. Cuando las aves rapaces consumen presas que contienen estos contaminantes, las concentraciones en sus propios cuerpos aumentan progresivamente. En la cima de la cadena alimentaria, las rapaces acumulan las concentraciones más altas de estas sustancias tóxicas.

Los efectos de la bioacumulación pueden ser severos. En muchas especies de rapaces, se ha observado adelgazamiento de la cáscara de los huevos, lo que provoca la rotura de los mismos antes de la eclosión y una drástica disminución en el éxito reproductivo. Otros efectos incluyen malformaciones congénitas, comportamientos anómalos, debilidad general, menor capacidad de caza y una mayor susceptibilidad a enfermedades. La prohibición de ciertos pesticidas, como el DDT, ha sido un paso importante, pero la persistencia de contaminantes antiguos y la aparición de nuevas amenazas químicas exigen vigilancia continua.

los tejidos grasos. Cuando las aves rapaces consumen presas que contienen estos contaminantes, las concentraciones en sus propios cuerpos aumentan progresivamente. En la cima de la cadena alimentaria, las rapaces acumulan las concentraciones más altas de estas sustancias tóxicas.

Los efectos de la bioacumulación pueden ser severos. En muchas especies de rapaces, se ha observado adelgazamiento de la cáscara de los huevos, lo que provoca la rotura de los mismos antes de la eclosión y una drástica disminución en el éxito reproductivo. Otros efectos incluyen malformaciones congénitas, comportamientos anómalos, debilidad general, menor capacidad de caza y una mayor susceptibilidad a enfermedades. La prohibición de ciertos pesticidas, como el DDT, ha sido un paso importante, pero la persistencia de contaminantes antiguos y la aparición de nuevas amenazas químicas exigen vigilancia continua.

La caza furtiva y el tráfico ilegal de aves rapaces son actividades crueles y destructivas que dieciman las poblaciones de estas majestuosas aves. Ya sea para la obtención de trofeos, la venta de partes del cuerpo para medicina tradicional o adornos, o para el comercio de mascotas exóticas, estas prácticas ponen en peligro la supervivencia de especies vulnerables. La demanda de aves rapaces en el mercado negro, a menudo impulsada por coleccionistas o usos culturales, fomenta estas actividades ilícitas.

Los cazadores furtivos a menudo utilizan métodos indiscriminados, como trampas o venenos, que pueden afectar no solo a las aves rapaces objetivo, sino también a otras especies no deseadas, lo que agrava el impacto ecológico. La captura de polluelos de sus nidos para su venta es particularmente dañina, ya que impide la reproducción y el reemplazo de los individuos eliminados. El transporte ilegal de aves rapaces suele ser estresante y puede resultar en la muerte de muchos animales durante el proceso.

La persecución directa, a veces por considerarlas una amenaza para el ganado (aunque la evidencia científica rara vez respalda esta afirmación de manera generalizada), también contribuye a la disminución de sus poblaciones. La falta de aplicación efectiva de las leyes de protección y la debilidad de las sanciones en muchos lugares facilitan la continuidad de estas actividades ilegales. La concienciación pública y el fortalecimiento de las medidas de aplicación de la ley son fundamentales para combatir este flagelo.

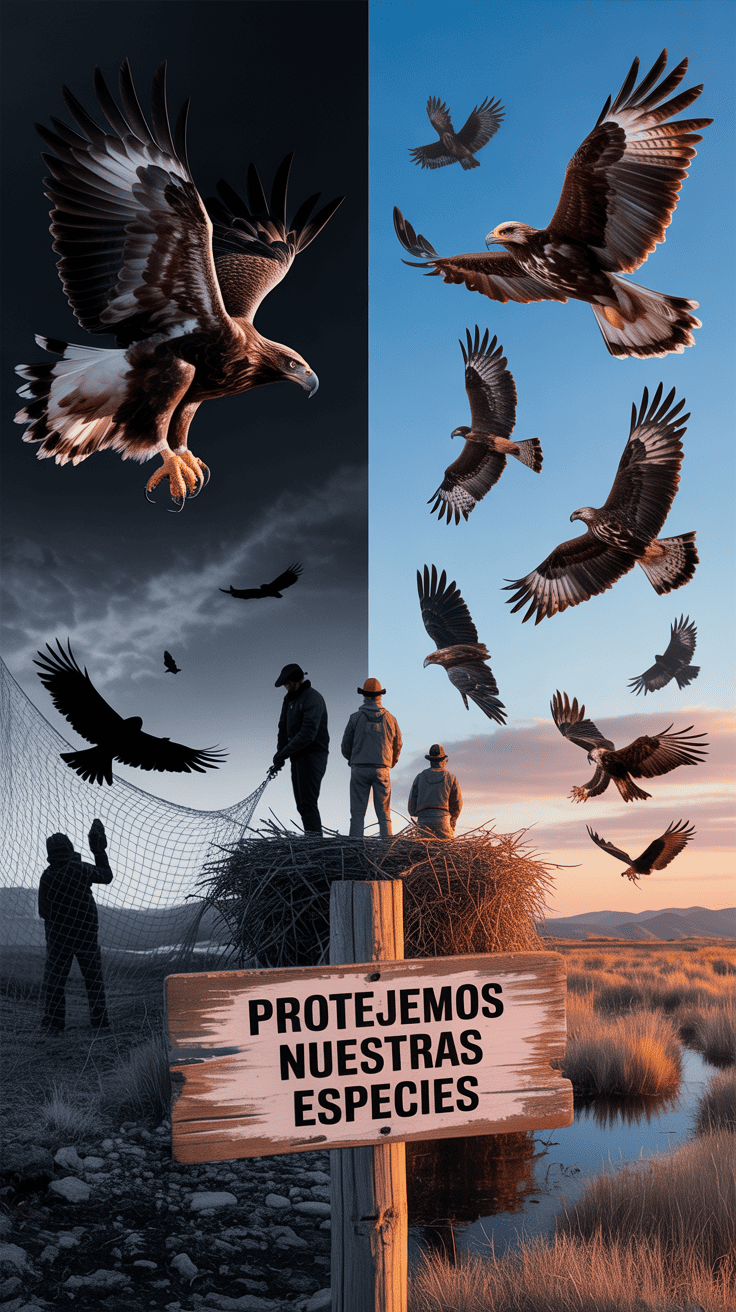

Las estrategias de conservación para las aves rapaces son multifacéticas y requieren un enfoque integral. La creación y gestión efectiva de áreas protegidas, como parques nacionales, reservas naturales y otras zonas de conservación, son pilares fundamentales. Estas áreas garantizan la protección de hábitats críticos,

proporcionando refugio seguro para la alimentación, anidación y descanso, y minimizando la interferencia humana directa. La conectividad entre estas áreas a través de corredores ecológicos es esencial para permitir el movimiento de las aves y mantener la diversidad genética.

Los programas de reintroducción juegan un papel crucial en la recuperación de poblaciones de rapaces amenazadas o extintas localmente. Estos programas implican la cría en cautividad de individuos sanos y la posterior liberación en su hábitat natural, idealmente en áreas donde sus poblaciones han desaparecido. El éxito de estas reintroducciones depende de una cuidadosa selección del sitio, la minimización de amenazas post-liberación y el monitoreo continuo de los individuos liberados para asegurar su adaptación y supervivencia.

La educación y la concienciación pública son herramientas de conservación de vital importancia. Informar a las comunidades locales, a los agricultores, a los cazadores y al público en general sobre la importancia ecológica de las aves rapaces, las amenazas que enfrentan y cómo pueden contribuir a su protección es fundamental. Talleres, campañas de divulgación, programas escolares y el uso de medios de comunicación pueden cambiar percepciones negativas, fomentar el respeto por la vida silvestre y promover prácticas más sostenibles que beneficien tanto a las rapaces como a las personas.

Sudamérica es un verdadero paraíso para las aves rapaces, albergando una diversidad taxonómica asombrosa que abarca una amplia gama de familias y géneros. Desde las majestuosas águilas hasta los ágiles halcones y los sigilosos búhos, la región presenta una riqueza de especies adaptadas a prácticamente todos los ecosistemas imaginables, desde las heladas cumbres andinas hasta las densas selvas amazónicas y las áridas estepas patagónicas. Esta variedad se refleja en sus estrategias de caza, dietas y hábitos de vida, haciendo de cada encuentro con una rapaz un evento fascinante.

Dentro de esta gran familia de aves de presa, encontramos representantes de la familia Accipitridae, que incluye a las águilas y gavilanes, con numerosas especies distribuidas por todo el continente. La familia Falconidae, por su parte, agrupa a los halcones y caracaras, conocidos por su agudeza visual y velocidad en el vuelo. Finalmente, la familia Strigidae engloba a los búhos y lechuzas, maestros del vuelo nocturno y con adaptaciones auditivas y visuales excepcionales para la caza en la oscuridad. La interconexión de estas familias y sus adaptaciones únicas contribuyen a la compleja red trófica de los diversos biomas sudamericanos.

La distribución geográfica de estas rapaces está intrínsecamente ligada a la disponibilidad de hábitat y presas. Especies como el águila real o el halcón peregrino exhiben una distribución amplia, adaptándose a diferentes entornos, mientras que otras, como el águila harpía, están más restringidas a los bosques tropicales. La constante investigación y el monitoreo de estas poblaciones son fundamentales para comprender las complejas relaciones ecológicas y las amenazas que enfrentan, garantizando así la preservación de esta invaluable diversidad.

El Cóndor Andino (Vultur gryphus)

El Cóndor Andino es uno de los símbolos más poderosos de Sudamérica, no solo por su imponente tamaño, sino también por su profundo significado cultural y ecológico. Con una envergadura que puede superar los tres metros, es una de las aves voladoras más grandes del mundo. Su plumaje negro intenso, contrastado por un collar blanco en el cuello y manchas blancas en las alas, lo hace inconfundible mientras planea sin esfuerzo sobre las

elevadas cumbres de los Andes. Su dieta se basa principalmente en carroña, desempeñando un papel crucial como carroñero natural en el ecosistema, limpiando el ambiente y previniendo la propagación de enfermedades.

Históricamente, el Cóndor Andino ha sido venerado por las culturas andinas, apareciendo en mitos, leyendas y arte. Sin embargo, esta majestuosa ave ha enfrentado severas amenazas que han diezmado sus poblaciones, incluyendo la caza directa, el envenenamiento accidental por el consumo de animales contaminados, la degradación de su hábitat y la disminución de sus fuentes de alimento. La percepción errónea de que representa una amenaza para el ganado también ha contribuido a su persecución.

Los esfuerzos de conservación para el Cóndor Andino son un testimonio de la colaboración internacional y el compromiso local. Programas de reintroducción, la creación de áreas protegidas, la educación comunitaria y la eliminación gradual de venenos han sido pilares fundamentales para su recuperación. Ver a un cóndor surcar los cielos andinos es una experiencia sobrecogedora que nos recuerda la importancia de proteger estas criaturas icónicas y los ecosistemas de los que dependen.

En la sigiente página, puedes ver fotos de los cinco buitres de Sudamérica, entre ellos el cóndor andino. Las fotos fueron tomadas de Wikipedia. Si deseas conocer algo sobre estos buitres, haz clic en la imagen del chatbot en la esquina superior derecha y escribe el nombre de la rapaz que quieras consultar o, si lo deseas, preguntas específicas sobre las rapaces; por ejemplo, "Cuántas especies de rapaces hay en Sudamérica, incluye la fuente". Incluimos, también, diferentes modelos de lenguaje, en caso de falla en la respuesta en alguno de ellos.

?seed=4041&width=1024&height=768&model=flux&nologo=true)

El Águila Harpía (Harpia harpyja)

Es, sin duda, el ave rapaz más formidable de las selvas tropicales sudamericanas. Con su imponente tamaño, garras poderosas y un aspecto casi prehistórico, es el depredador ápice de su ecosistema. Su dieta principal incluye perezosos y monos, lo que la convierte en un indicador clave de la salud de los bosques. Su vuelo, aunque potente, es más adaptado a moverse entre los densos árboles, realizando maniobras acrobáticas para capturar a sus presas con una eficiencia asombrosa.

A pesar de su estatus de depredador supremo, el Águila Harpía se encuentra en grave peligro. La principal amenaza para su supervivencia es la destrucción y fragmentación de su hábitat debido a la deforestación, la expansión agrícola y la tala indiscriminada. La caza furtiva, aunque menos común que otras amenazas, también representa un riesgo. La baja tasa de reproducción de esta especie, con una nidada que rara vez excede un polluelo, hace que la recuperación de las poblaciones sea un proceso lento y desafiante.

La conservación del Águila Harpía requiere un enfoque multifacético que priorice la protección de grandes extensiones de bosque intacto. Los proyectos de investigación que estudian sus patrones migratorios, requerimientos de hábitat y estructura poblacional son esenciales para diseñar estrategias de conservación efectivas. La colaboración con las comunidades locales, la sensibilización sobre su importancia ecológica y la promoción de prácticas sostenibles son vitales para asegurar el futuro de esta majestuosa depredadora.

El Halcón Peregrino (Falco peregrinus)

El Halcón Peregrino es una de las aves rapaces más extendidas del planeta, y Sudamérica alberga poblaciones significativas de esta especie, adaptada a una variedad de hábitats, desde costas hasta montañas y ciudades. Es famoso por su velocidad asombrosa durante el picado, alcanzando velocidades que superan los 300 kilómetros por hora, lo que lo convierte en el animal más rápido en vuelo. Su técnica de caza consiste en ascender a gran altura y luego lanzarse en picado sobre su presa, generalmente otras aves en pleno vuelo.

?seed=2013&width=1024&height=768&model=flux&nologo=true)

A lo largo del siglo XX, el Halcón Peregrino experimentó un drástico declive poblacional en muchas partes del mundo, incluido Sudamérica, debido al uso generalizado de pesticidas organoclorados, como el DDT, los cuales se bioacumulaban en las presas y afectaban la capacidad reproductiva de las aves, causando el adelgazamiento de sus cáscaras de huevo. Afortunadamente, la prohibición de estos pesticidas ha permitido una notable recuperación de sus poblaciones en muchas áreas.

La conservación del Halcón Peregrino en Sudamérica se centra en el monitoreo de sus poblaciones, la protección de sus sitios de anidación (a menudo acantilados o estructuras altas) y la mitigación de amenazas modernas como el impacto con aeronaves y la contaminación. La adaptación de la especie a entornos urbanos, anidando en rascacielos, demuestra su increíble resiliencia. Su presencia en nuestras ciudades es un recordatorio de la naturaleza salvaje que aún puede prosperar en medio de la actividad humana.

La conservación de las aves rapaces en Sudamérica es un esfuerzo multifacético que involucra a organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, científicos y comunidades locales. Uno de los programas más emblemáticos es el de reintroducción del Cóndor Andino, que se lleva a cabo en varios países, como Argentina, Chile y Perú. Estos proyectos, a menudo coordinados por entes como el Programa Binacional de Conservación del Cóndor Andino, implican la cría en cautiverio, la rehabilitación de individuos rescatados y la liberación gradual en áreas silvestres con monitoreo satelital.

En las vastas selvas amazónicas, la protección del Águila Harpía es una prioridad. Organizaciones como el Grupo de Trabajo del Águila Harpía y el Proyecto de Conservación del Águila Harpía de la región amazónica de Perú trabajan en estrecha colaboración con comunidades indígenas para establecer corredores biológicos y monitorear las poblaciones. Estos proyectos no solo buscan proteger a esta magnífica ave, sino también preservar el ecosistema forestal del que depende, reconociendo que la salud del águila está intrínsecamente ligada a la salud del bosque.

Otros proyectos incluyen el monitoreo y la protección de sitios de anidación del Halcón Peregrino en áreas costeras y de montaña, a menudo en colaboración con autoridades de parques nacionales y grupos de ornitología locales. La investigación sobre el impacto de la fragmentación del hábitat y el uso de agroquímicos en diversas especies de rapaces también es fundamental. Estos estudios proporcionan la base científica para desarrollar políticas de conservación más efectivas y para educar al público sobre la importancia de estas aves depredadoras en el equilibrio ecológico. La suma de estos esfuerzos es lo que garantiza la supervivencia de estas majestuosas criaturas en el continente.

El cambio climático representa uno de los desafíos más apremiantes para la supervivencia de las aves rapaces a nivel global. Las alteraciones en los patrones de temperatura y precipitación afectan directamente la disponibilidad de sus presas. Por ejemplo, el deshielo temprano puede adelantar la migración de insectos y pequeños mamíferos, desincronizando los ciclos reproductivos de las rapaces con la abundancia de alimento. Del mismo modo, sequías prolongadas pueden reducir drásticamente las poblaciones de roedores y aves de las que se alimentan.

Asimismo, el aumento del nivel del mar y la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos amenazan los hábitats críticos para muchas especies. Las áreas de anidación en zonas costeras pueden verse inundadas, mientras que las tormentas violentas pueden destruir nidos y causar mortalidad directa. Los cambios en la vegetación, provocados por sequías o incendios forestales más frecuentes, también modifican la estructura del paisaje, afectando la capacidad de las rapaces para cazar y encontrar refugio.

Finalmente, la propagación de enfermedades y parásitos, a menudo exacerbada por el estrés térmico y la alteración de ecosistemas, supone otro riesgo considerable. Las poblaciones de rapaces, ya sea por la pérdida de hábitat o la escasez de alimento, pueden volverse más susceptibles a brotes epidémicos, disminuyendo aún más sus ya a menudo menguantes números. La resiliencia de estas especies depende, en gran medida, de su capacidad para adaptarse a estas rápidas transformaciones ambientales.

La urbanización ha creado un panorama inesperado para algunas especies de aves rapaces, forzándolas a adaptarse a un medio

radicalmente diferente. A pesar de la aparente hostilidad de las ciudades, con su concreto, ruido y contaminación lumínica, ciertas rapaces han demostrado una notable plasticidad. Halcones peregrinos, por ejemplo, han encontrado en los rascacielos y puentes estructuras análogas a los acantilados rocosos, utilizándolos como lugares de anidación y posaderos.

La abundancia de presas potenciales en entornos urbanos, como palomas, gorriones y roedores, proporciona una fuente de alimento relativamente constante. Esto permite que algunas poblaciones de rapaces prosperen e incluso aumenten, desafiando la noción de que la vida silvestre solo puede existir en espacios naturales prístinos. La presencia de estas aves en las ciudades puede ser un indicador de la salud de los ecosistemas locales y de la eficacia de las estrategias de conservación.

Sin embargo, la vida urbana también presenta desafíos únicos para las rapaces. La ingestión de venenos utilizados para el control de plagas, el riesgo de colisión con estructuras artificiales, la contaminación por metales pesados y la exposición a la contaminación lumínica pueden tener efectos perjudiciales. La investigación continua es fundamental para comprender cómo estas adaptaciones urbanas afectan la salud a largo plazo y la viabilidad de las poblaciones de rapaces en estos entornos.

La educación ambiental juega un papel crucial en la concienciación sobre la importancia de las aves rapaces y las amenazas que enfrentan. Programas educativos dirigidos a estudiantes y al público en general pueden desmitificar la imagen a menudo negativa de estas aves y resaltar su rol ecológico como controladores de plagas y bioindicadores. Fomentar el aprecio por la naturaleza y la comprensión de las interconexiones en los ecosistemas es un paso fundamental para su conservación.

La ciencia ciudadana emerge como una herramienta poderosa para involucrar al público en la investigación y el monitoreo de las aves rapaces. Plataformas y aplicaciones que permiten a los observadores registrar avistamientos, datos de anidación y comportamientos específicos contribuyen a recopilar información valiosa a gran escala. Estos datos, a menudo imposibles de obtener solo por equipos de investigación profesionales, son vitales para comprender las tendencias poblacionales, los patrones migratorios y las respuestas a los cambios ambientales.

La participación activa de ciudadanos en proyectos de ciencia ciudadana no solo enriquece la base de conocimiento científico, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y responsabilidad hacia la conservación. Al sentirse parte del proceso de descubrimiento y protección, las personas desarrollan un vínculo más profundo con las aves rapaces y sus hábitats, impulsando acciones de conservación a nivel local y global. La colaboración entre científicos y el público es esencial para asegurar un futuro sostenible para estas magníficas aves.